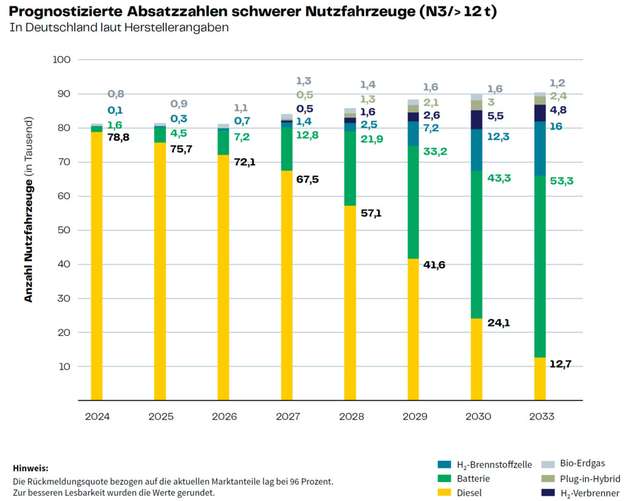

Bis 2030 wird der Batterie-Lkw den Diesel-Lkw als dominierende Antriebsoption bei den Neuzulassungen ablösen. Was vor wenigen Jahren noch utopisch klang, bestätigen heute die großen europäischen Hersteller. Das abrupte Ende des Förderprogramms für klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastrukturen (KsNI), die schwierige Wirtschaftslage und die Unsicherheiten nach dem Regierungswechsel haben den Markthochlauf bei den schweren Nutzfahrzeugen zwar gebremst. Doch auf vier zentralen Ebenen gibt es substanzielle Fortschritte, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken.

Erstens: Die Technik ist marktreif

Noch vor wenigen Jahren schien die Wasserstoffbrennstoffzelle die aussichtsreichste Antriebsoption für die Dekarbonisierung des schweren Straßengüterverkehrs zu sein. Preis, Energiedichte und Gewicht der Batterien sprachen gegen batterieelektrische Lkw. Heute zeigt sich ein anderes Bild: Dank enormer Innovationssprünge bei der Batterietechnologie sind Batterie-Lkw inzwischen markt- und serienreif – sowohl für den Regional- als auch den Fernverkehr.

Das ist ein zentrales Ergebnis der kartellrechtskonformen Gespräche, die das Bundesverkehrsministerium (BMV) mit Unterstützung der NOW GmbH im Frühjahr 2024 mit den großen europäischen Herstellern durchgeführt hat. Die prognostizierten Absatzzahlen sprechen eine klare Sprache. Dank Skaleneffekten und kontinuierlichen Fortschritten bei der Batterietechnologie wird der E-Lkw zukünftig noch wettbewerbsfähiger. Neue Architekturen, verbesserter Fertigungsprozesse und neuer Materialien machen Batterien kostengünstiger, robuster und langlebiger. Die große Stärke bleibt jedoch die hohe Energieeffizienz des elektrischen Antriebs: Schon heute lassen sich unter bestimmten Bedingungen – hoher Anteil an Mautstraßen und Nutzung eigenerzeugter PV-Stroms – E-Lkw wirtschaftlicher betreiben als konventionelle Lkw. Die niedrigeren Betriebskosten kompensieren den höheren Anschaffungspreis.

Zweitens: In Infrastruktur wird investiert

Komplementär zur Fahrzeugentwicklung investiert die Privatwirtschaft in Ladeinfrastruktur. Das Geschäftsmodell ist deutlich attraktiver als bei Pkw-Ladeinfrastruktur. Der überwiegende Teil der Lkw bewegt sich auf sich wiederholenden Routen – Bedarf und Standorte lassen sich präzise kalkulieren. Aufgrund der erheblich größeren Batteriekapazitäten beim E-Lkw ist der Energiebedarf zudem per se deutlich höher als bei einem E-Pkw.

Schon heute gibt es an über 60 Standorten in Deutschland öffentliche Ladeinfrastruktur für Lkw und es werden monatlich mehr. Entscheidend für den flächendeckenden Ausbau ist die Ausschreibung des Lkw-Schnellladenetz an den Autobahn-Raststätten durch die Autobahn GmbH im Auftrag des BMV und unterstützt von der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur: Bis 2030 entsteht an 350 Rastanlagen Lkw-Schnellladepunkte.

Relevant für das öffentliche Laden und die Langstreckentauglichkeit der E-Lkw ist auch der zeitnahe Abschluss der Standardisierung des Megawattladens. Mit dem neuen MCS-Ladestandard können in kurzer Zeit – etwa in der gesetzlich vorgeschriebenen Pause nach 4,5 Stunden Lenkzeit – große Energiemengen in den E-Lkw übertragen werden.

Der überwiegende Teil der Ladevorgänge wird jedoch auf Betriebsgeländen stattfinden. Das Laden am Depot ist kostengünstiger als das öffentliche Laden. Der Strompreis kann mit dem lokalen Energieversorger eigenständig ausgehandelt werden, im Idealfall steht selbsterzeugter Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung. Die Gestehungskosten für Photovoltaik-Strom liegen aktuell bei 6 bis 12 Cent pro kWh.

Noch wirtschaftlicher wird es, wenn die eigene Ladeinfrastruktur mit Dritten geteilt wird. Dies erhöht die Auslastung und beschleunigt die Amortisation der nicht unerheblichen Investitionen. Beispielhaft für die konsequente Umsetzung dieser Idee ist etwa die Wormser Spedition TST Logistik: Der Logistiker stattet mehr als 20 Standorte mit PV-Anlagen, Batteriespeichern und Lkw-Ladeinfrastruktur aus und gründete ein genossenschaftliches Ladenetz, dem andere Speditionen beitreten können.

Drittens: Der regulatorische Rückenwind wird stärker

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Dieses Ziel hat die neue Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag bestätigt. Für die Dekarbonisierung des schweren Straßengüterverkehrs sind zwei Maßnahmen zentral:

Verlängerung der Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw: Die EU-Kommission hat im Juni 2025 den Prozess zur Anpassung der Eurovignetten-Richtlinie gestartet. Die Mautbefreiung für emissionsfreie, schwere Nutzfahrzeuge soll bis zum 30.06.2031 verlängert werden. Bei einer mautpflichtigen Fahrleistung von 100.000 km pro Jahr summieren sich die Einsparungen über fünf Jahre auf bis zu 160.000 Euro.

Förderung für Ladeinfrastruktur: Das BMV plant neue Förderprogramme für den Aufbau von Lkw-Ladeinfrastruktur – sowohl auf Betriebsgeländen als auch für öffentlich zugängliche Infrastruktur auf privaten Flächen. Hierzu müssen noch die entsprechenden Mittel im Bundeshaushalt für das nächste Jahr freigegeben werden.

Weitere Rahmenbedingungen verstärken den Trend: Die EU CO2-Flottenzielwerte verpflichten Nutzfahrzeughersteller zur Reduzierung der CO2-Emissionen der europaweit verkauften Neufahrzeugflotte um 43 Prozent bis 2030. Für die Logistik selbst erweist sich die ESG-Regulatorik der EU-Kommission als zentraler Treiber – Nachhaltigkeit muss gegenüber Kunden, Banken und Versicherungen nachgewiesen werden. Zudem wird das europäische Emissionshandelssystems für Verkehr- und Gebäude ab Anfang 2027 den Dieselpreis perspektivisch deutlich erhöhen.

Viertens: Die Praxiserfahrung schafft Vertrauen

Viele Unternehmen aus der Logistikbranche haben in den letzten Jahren praktische Erfahrungen mit elektrischen Lkw gesammelt. Darunter viele mittelständische, familiengeführte Unternehmen, die unternehmerischen Mut und Pragmatismus beim Einstieg in die Elektromobilität verbinden. Diese Vorreiter können als Orientierung für andere dienen – fast immer sind sie bereit, ihre Erfahrungen zu teilen. Suchen Sie den Austausch und nutzen Sie bestehende Informationsangebote.

Fazit: Jetzt Planungssicherheit schaffen

Der Batterie-Lkw spielt bei der Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs eine zentrale Rolle – das ist inzwischen unstrittig. Angesichts der Herausforderungen, die mit einem solch komplexen Technologiewechsel verbunden sind, braucht es berechenbare Rahmenbedingungen. Für diese ist nicht nur die Politik zuständig. Auch Nutzfahrzeugindustrie und Logistikverbände tragen dazu bei, Klarheit und Planungssicherheit für diejenigen zu schaffen, die den Umstieg umsetzen müssen. Was es nun braucht, ist eine gemeinsame Anstrengung aller Akteure! Wenn dies gelingt, wird die Energiewende in der Transportlogistik nicht nur zum Erreichen von Klima- und Umweltschutzzielen im Verkehrssektor beitragen, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und die Wirtschaftlichkeit der Transport-, Speditions- und Logistikbranche stärken.

Über NOW GmbH

Der Gründungsauftrag der NOW GmbH ist das Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP). Bis heute tragen wir diesen Ursprung im Namen: NOW – Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Das Auftragsportfolio der NOW hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2008 stark erweitert. Nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Bedeutung von sauberer, effizienter Mobilität auf der Basis erneuerbarer Energien. Technologisch umfassen unsere Aufgaben heute die Bereiche Wasserstoff, Brennstoffzelle, Batterie, regenerative Kraftstoffe und Flüssigerdgas – sowohl antriebs- und kraftstoffseitig, als auch auf der Infrastrukturseite. So wurde etwa im Dezember 2019 die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur unter dem Dach der NOW GmbH gegründet.

Marc Weider ist Programm Manager Klimafreundliche Nutzfahrzeuge bei der NOW GmbH